Oiseau en ville

Je ne sais pas ce que c'est non plus.

Ce jour là, j’étais terriblement triste et mal en point. Je battais vainement de mes ailes diminuées jusque’à l’épuisement. Je n’avais finalement plus d’autre choix que de me poser sur le coin de la première tuile trouvée. Il vaut toujours mieux ainsi que de me casser la figure dans un endroit lugubre que j’aurais encore moins choisi.

Cet endroit, tellement vaste et gigantesque par rapport à ma taille, est pour l’heure assez déserte. Encore une fois, ce n’est pas plus mal. Je ne suis qu’un oiseau de ville, et je connais du bout des pattes le brouhaha de ce monde réveillé. Les humains pressés à toute heure et n’importe quel jour de la semaine, ou de l’année, m’auraient écrasé. Sciemment ou pas. De toutes façons, qu’importe.

Je ne me souviens pas avoir été herbivore. Ai-je subi un choc lors de mon accident? Mon aile est sans doute fracturée à ce moment là aussi? Ce qui compte à présent est mon estomac vide qui se plaint fébrilement. Je suis un oiseau, je suis un oiseau, je suis un oiseau maintenant en ville. Je me le répète sans cesse tout en me regardant pour en être sur. Il parait que mes cousins lointains à la campagne sont bien différents. En fin, bref. Je ne me souviens pas si je ne mangeais que des fruits ou plante. J’ai simplement l’impression que pendant ce vrai « moi » physique crève de faim, et qui mangerait bien tout ce que je trouve. Un autre « moi » ne cesse de me crier dans la gueule « non tu ne l’es pas, imbécile ». Et le premier moi qui bien évidemment garderai tout son aplomb et rétorquerai « ah oui?! Je veux bien mais qui sommes nous? Et prouve le moi ». Alors que l’autre moi se découragerait en faisant le bruit d’un ballon baudruche qui fuit, PSSSSSSSS. Les deux sombreraient dans un silence tel des fantômes qui se cachent au lever du jour. Je sais pourtant que nous sommes là, même si mes yeux ne savent pas nous localiser. Tout est quasiment clair dans ma tête. Quasiment parce que je crois comprendre maintenant qu’il y trois moi, celui qui observait la querelle, celui qui pensait être herbivore mais sans conviction, et celui qui essayait de persuader l’autre. Le premier parait se détacher de la scène et observe de l’extérieur froidement, intrigué mais pas impliqué. Le deuxième est le moi fébrile, qui semble avoir subi un choc. Légèrement déboussolé mais pas complètement. Il semble avoir des convictions mais sans fondement explicite. Il est certainement gentil mais franchement pas futé. Et le dernier, celui qui se détache des deux autres. Il semble être le plus objectif, celui qui connait le mieux notre être commun mais un peu nerveux et impatient. Il ne veut pas se donner la peine à prouver aux deux autres qu’il a raison. En plus de quoi, il parait ignorer l’existence du premier moi.

Ma conscience, c’est à dire le premier qui a réussi à clouer le bec du deuxième. C’est à dire, celui qui refuse de s’avouer vaincu et d’accepter le fait que JE suis un oiseaux mais qui ne sait absolument pas plus que les autres. Et ce JE? Je suis peut être juste un habitat avec une intelligence. Pas au sens intelligent mais au sens d’avoir une conscience. Nous trois y cohabitons avec harmonie et au sein de cette ambiance des profonds désaccords perdurent.

Au fonds, je m’en fous presque totalement pour l’instant car j’ai terriblement faim. Je n’arrive pas à réfléchir avec un ventre aussi creux. Et puisque je suis un oiseau, je ne suis pas censé utiliser de l’argent comme des humains le font. Je dois laisser ces êtres là continuer à éprouver leur supériorité. Lorsqu’ils découvriront que nous les autres espèces savons exactement comme leur société fonctionne… Ça sera la catastrophe, soit on se fait exterminer, soit on finit en labo en tant que sujet de recherche. En résumé, je n’ai que mon bec, court et pointu, mes deux petites pattes dont l’habilité est suffisante pour me remplir mon petit ventre tout seul, quand il y a à remplir. Ma vision est extraordinairement panoramique. Je peux voir tout ce qu’il y a autour de moi sans bouger d’un iota.

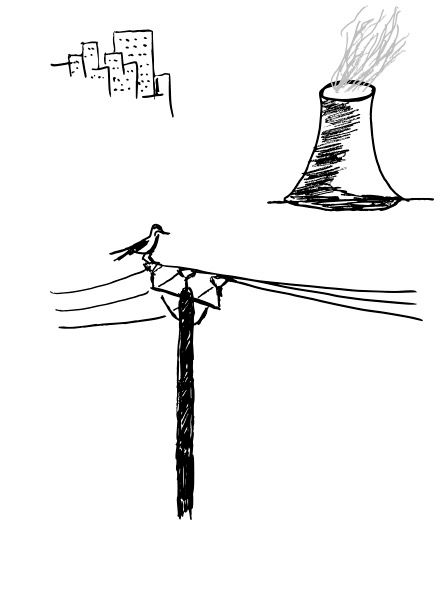

Il y a ces insectes bourdonnants autour. Qu’est ce qu’ils sont bêtes à s’activer autant. Et quelques minuscules mulots aussi. Mais ils ne m’attirent pas plus que les précédents. Mais non, tout cela ne me suscite pas plus d’appétit non plus. Je sais que je ne suis pas herbivore mais ces maigres chairs ne me parlent point à cet instant. L’avantage d’être un oiseau est la facilité de déplacement. Si un endroit ne me convainc pas, libre à moi de m’envoler vers de nouveaux horizons, d’aller là où je peux. En hauteur, je m’aperçois assez rapidement de l’immensité de cette ville. A mon goût, tout cela ne s’appellera pas l’ingéniosité humaine, ou le développement de la vie moderne, mais simplement extension sans cesse des cupides bipèdes remplis d’avarice. Leurs usines qui crachent de la fumée irrespirable partout dans le monde. Ils font ça sur « notre » planète, pas simplement la leur. Leurs soi-disant véhicules de toutes formes, toutes tailles, toutes couleurs imaginables et possibles. Ces bêtes mécaniques ont faim aussi comme nous. La différence est que les humains sont à leur merci et se sont volontairement et joyeusement mis en position d’esclave. Dès qu’un voyant d’insuffisance de carburant s’allume, ils paniquent presque spontanément sur le champ et ils vont aller chercher coute que coute un lieu qu’ils surnomment station de service pour assouvir la demande de leurs maitres, c’est à dire la voiture quoi. Et dès la satisfaction de leurs maitres, ils repartent avec autant de contentement pour un cycle de consommation jusqu’à la prochaine recharge. Cependant, je crois parfois lire sur leurs lèvres que cet exercice ne les enchante pas plus que ce qu’ils laissent apparaitre ou croire. Ils marmonnent des petites juronettes sur le prix que cela leur coute et il ne faut pas oublier que la tache n’est quand même pas toujours agréable.

Quant à moi, je dois me débrouiller tout seul presque toujours tout seul. Mes ailes me rappellent encore une fois dans quel piètre état elles sont, tout comme cette faim de plus en plus pesante et qui se met à impacter quasiment toutes mes facultés. Je dois me rendre à l’évidence que je n’ai plus d’autres choix que d’atterrir et peu importe où. Cette vision de ville qui s’étend jusqu’à l’horizon, en d’autre terme et à mon échelle, est synonyme de l’infini. La triste vue m’a résolument saboté le moral. Je me met à m’engager dans la descente. Avec tout juste ce qu’il faut comme énergie et lucidité pour éviter des félins citadins tout aussi affamés et qui rodent dans le coin. Ah oui, je crois bien avoir omis de vous faire part de mon désarroi à l’égard de ces prédateurs sanguinaires sans scrupule. Tout ce qu’il leur en reste comme instinct bestial est focalisé sur l’enquiquinement des petits oiseaux comme moi. Le pires est qu’ils ont pris la fâcheuse habitude comme leurs maitres ou maitresses. C’est-à-dire ils ne chassent pas pour se nourrir, pas toujours. Puisqu’ils sont déjà nourris, logés et entretenus sur tous les plans. Les humains leur vident carrément leurs excréments! Au lieu de chasser pour remplir leur ventre, ils le font par loisir. Ils nous chassent pour dégourdir leurs sales pattes propres. Quand ils chassaient encore pour la faim, raison pour laquelle je me serais plié littéralement sans mot dire parce que dans la nature nous le faisons tous. Telle est la loi de la nature. Et ils passent le reste de la journée à soit à se prélasser sur le balcon et au soleil, soit à se balader avec une énervante élégance en se déhanchant, et cette assurance dont seul les félins en disposent. Et puis, et puis, et puis, ah oui ils s’auto toilettent aussi. Remarque, faut bien qu’ils se fassent beaux afin de pouvoir se blottir contre leurs maitres ou esclaves selon le point de vue de chacun. C’est ainsi qu’ils se présentent pour le programme de la soirée. Ils auront tout ce qu’il leur faudrait à la maison, une gamelle remplie de nourritures qui sortent tout droit des usines où travaillent jour et nuit leurs serviteurs bipèdes.

Je me pose finalement sur le rebord d’un balcon désert. Il n’y a personne d’autre que moi, quelques outils poussiéreux, une Barbie handicapée et des jardinières qui y sont rangées avec soin. Il s’agit d’ailleurs la raison principale de mon choix ici. Ces drôles d’humains, ils détruisent les champs pour en faire toutes sortes de bâtiments et ensuite, sur des surfaces en ciment de ces bâtiments ridiculement concentrés, ils plantent des choses. Oui je dis bien des choses et non pas plantes, végétations, ou autre termes qui auraient demandé le côté naturel que ces dernier n’ont pas. Parce qu’encore une fois, il s’agit des choses revues et corrigées par eux afin que ce soit adéquat par rapport à leur espace réduit. Il y a des entreprises qui sont carrément spécialisées dans ce domaine. Et des particuliers, j’ignore si c’est par pitié ou remord ou un simple besoin illogique, plantent des végétaux sur les petites surfaces contre des longues heures de travaux et des papiers en couleur. Avec mon petit cerveau d’oiseau, je trouve qu’il est logiquement plus simple de ne pas détruire la nature.

En l’occurence, l’humain qui possède ce balcon a planté, à ma grande joie, quelques fraisiers. Ces pitoyables plantes qui se feraient moquer dans un lieu naturel font le bonheur de son propriétaire en ville. Il est presque hilarant de constater la joie et surprise lorsque des humains voient pousser de leur parterre des fruits et légumes. Sont ils vraiment devenus si bêtes qu’ils ne se rendent plus compte que ces plantes n’ont pas besoin de leur approbation pour une floraison, une fructification artificielle. Plus paradoxal encore, c’est que l’intervention bienveillante (selon le point de vue de chacun encore une fois bien sûr) cause plus de tort que cela ne fait d’heureux. Rien qu’avec leur courte existence relative de quelques petits milliers d’années, plus de 70% des espèces n’existent plus que dans les livres. Cette planète que nous détruisons existe nettement plus tôt que l’apparition des humains. A priori, malgré chaque extinction destructrice et désastreuse que cette terre a déjà connue, la terre persiste mais pas ceux qui l’ont occupé de passage. Nous ne sommes que des locataires de cette planète appauvrie. Ces réflexions m’exaspèrent davantage. Elles me donnent parfois le tournis. Et surtout creusent encore plus mon pauvre estomac qui roucoule en me traitant d’imbécile. C’est vrai quoi. Une faim est une faim et les réflexions n’y peuvent rien. Sauf en cas d’extrême hypoglycémie et que je tombe dans les pommes bien sûr. Dans ce cas là, j’aurais plus de faim, ni vie probablement d’ailleurs.

Après m’être contenté de ces minuscules fruits difformes et sans saveur, la protestation de mon ventre depuis de longues heures s’est finalement et provisoirement apaisé. Il en faut peu pour être heureux, n’est ce pas? Cette fine satisfaction me fait réaliser un autre besoin qui tapissait dans son coin depuis un petit moment. Cette omission peut être à cause de mon cerveau troublé. Mes travaux intellectuels l’a sans doute surchauffé. Oui, j’ai maintenant soif. Oui, c’est bête, je vous l’accorde sans problème. On aurait vraiment dit un gamin mesquin dont les besoins s’enchainent. J’ai faim, j’ai soif, j’ai la couche pleine, j’ai sommeil et cela tourne en rond inlassablement.

Vu l’heure (non, je n’ai pas de montre connectée ou classique d’ailleurs à mes poignets, mais je sais regarder le ciel encore), je suis tristement conscient que ce n’est pas le moment de faire mon difficile. Il s’agit de survie et non pas des vacances de tout repos à la plage comme des humains qui auraient trop travaillé durant le reste de l’année. Je fais rapidement une balance de pour et contre dans ma tête de petite rapace. Il y a indéniablement ce besoin de me désaltérer. À mon humble et égoïste avis, une minuscule quantité d’eau fraiche et propre est tout sauf excessive. Qu’y a t-il de luxueux, dans ces quelques grammes de liquide potable? Pour un pitoyable oiseau blessé donc ronchon à raison. Et pourtant, je n’AI à ma disposition que des égouts dans lesquels les humains versent sans scrupule tout type de déchets. Des gouttières aussi sèches que ma gorge, ou alors des misérables flaques boueuses. Ah oui, il est vrai que j’ai dû oublier une autre invention humaine intelligente et brillantissime. Ils l’ont baptisée « fontaine ». Il s’agit d’un autre endroit qui justifie la veine préservation de la nature tout en la détruisant. Un endroit qui leur rappelle que dans cette foret moderne, le ciment et goudron dominent sans égal. Nous oublions qu’au départ, nous vivions dans une nature, la vraie nature. Suivant cette logique aberrante, les humains ont créé des espaces soi disants verts, des pelouses artificielles qui résistent aux intempéries plus crânement que nous les pauvres bêtes, voire des arbustes qui ont carrément déménagé d’un continent vers d’autres terres jamais connues(contre leurs grés, enfin ils ont rien demandé et ne comprennent rien non plus. Et puis a t-on besoin qu’ils comprennent ou consentent?). La même interrogation me revient encore trotter dans ma tête. N’est ce pas plus simple de moins ratisser et construire? Tant d’effort fourni afin de détruire et reconstruire par la suite. Qui plus est, aussi bien pour la construction que la destruction, ils ont besoin d’abattre davantage d’arbres, soustraire des ressources de cette terre considérablement affaiblie et appauvrie. Oui, la nature régulerait sans doute avec le temps nécessaire et indépendamment de la volonté de ses agresseurs.

Après avoir tourné ces questions plusieurs fois dans mon petit cerveau, et bien observé mon environnement une dernière fois, je me rabat sur un pauvre pot à moitié fêlé dans un coin. L’eau qui y dort ne date vraisemblablement pas de la dernière pluie. Et ? Qu’importe? Au bout d’un moment, je suis dans l’obligation de me rendre à l’évidence que je ne suis guère différent d’eux. Je ne dispose pas d’autres choix que d’accepter ce qui m’est présenté et disponible sous la main. Argh, cela me fait un bien fou. Au moins, pour l’heure, je n’ai plus soif. Ce n’est peut être qu’un illusion mais mon aile blessé ne me fait plus souffrir des martyrs. Ou alors, c’est sans doute moi qui m’y habitue maintenant. Quelque soit l’explication. Périlleuse ou confortable, on s’y fait toujours. Nos plaintes, raleries, mécontentements, désespoir ou tout type d’émotions négatives n’y peuvent rien. Remarquez celles qui sont positives non plus. Autant s’y faire. Pensant ainsi, mes paupières se mettent à s’alourdir. Je n’ai plus en mémoire mes dernières heures de sommeil bien réparatrices. Du repos pourtant ne peut que me faire davantage de bien. Mon corps éreinté me rappelle sans cesse ni aucune ambiguïté que je dois impérativement et surtout le plus rapidement possible trouver une solution. Un toit, une gouttière, un lieu relativement sur et à l’abri du vent qui souffle. Durant toute ma courte existence, je cours derrière la satisfaction de mes besoins. A boire et à manger, à me reposer à éviter mes prédateurs. Je vole, je vole, je vole. Parfois sans même savoir vers où. Je crois que les humains appellent ceci planer. Je le fais, de l’aurore au crépuscule, du printemps à l’hiver, du nord vers le sud, et puis du sud vers le nord. À force, je finis par ne plus me poser trop de question et me contenter simplement de poursuivre cette routine. Vers un but dont l’explication n’appartient probablement qu’à mon instinct bestial.

J’aurais aimé, parfois, seulement quelques rares fois, retrouver un brin de bienveillance. Celle qui tendrait à m’accepter sans poser de question, à me couvrir, m’accorder un précieux répit. Je n’aurais plus rien à faire ou à penser. Mon corps et mon esprit planeront librement comme l’air. Je veux simplement m’envoler. Moi, un simple moineau blessé d’un aile. C’était où déjà où je me suis fait cette blessure? Et comment c’est arrivé? Je ne m’en souviens plus. Probablement comme le monde qui ne se souviendra pas de mon être après.